Tendances

Spectacle vivant : 2023 l’année de tous les dangers pour le secteur public

À l’occasion des Biennales internationales du spectacle vivant (BIS) 2023, à Nantes, les 11 et 12 janvier, les représentants des scènes publiques ont évoqué la multiplication des menaces qui pèsent sur leurs institutions.

Marché de l’art : spéculation autour des jeunes artistes

L’attrait des collectionneurs pour la chair (et la peinture) fraîche(s) est à l’origine de fulgurantes ascensions parmi les créateurs de moins de 35 ans.

Les comedy clubs, nouveaux viviers de la vanne

Sur les traces de Jamel Debbouze, des jeunes humoristes tentent leur chance sur les scènes de stand-up qui ont récemment ouvert à Paris.

Une étude inédite révèle les pratiques culturelles en Outre-mer

Pour la première fois, une enquête sur les pratiques culturelles dans les territoires ultramarins a été réalisée, juste avant la pandémie mondiale. Publiée en octobre dernier, cette étude analyse en détail les habitudes culturelles en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et à La Réunion.

A Paris, les tiers-lieux permettent aux artistes de s’installer en centre-ville

L’ouverture d’une friche culturelle baptisée Césure sur l’ancien campus de l’université Sorbonne-Nouvelle, prévue début 2023, illustre l’essor de ces sites hybrides.

Le cinéma, emblème d’une politique culturelle fantoche

Alors que des professionnels lancent une journée d’appel à des états généraux du cinéma, jeudi 6 octobre, la politique culturelle sur le sujet demeure aussi introuvable que problématique.

Le secteur culturel tente d’adapter son fonctionnement à la crise énergétique

Pour faire face à la hausse du coût du gaz et de l’électricité et contribuer aux efforts de sobriété, musées, châteaux, cinémas, théâtres et salles de concerts essaient de réduire leur consommation.

«L’Histoire est sexiste» : le patrimoine oublie les femmes artistes

De par leur nom, les journées du patrimoine éclipsent l’héritage culturel laissé par les femmes artistes. Activistes et chercheuses tentent de réhabiliter les œuvres produites par des femmes.

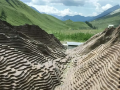

Comment la culture peut redynamiser les territoires de montagne

La culture occupe une place croissante dans les Plans de Développement Economique et Social de l’Unesco et les innovations de produits et de services sont au cœur des réflexions territoriales et nationales.

De nombreux musées à travers le monde retrouvent leur fréquentation d’avant-Covid

Les aides publiques risquent d’être réduites à terme en raison de la crise, selon Peter Keller, directeur général du Conseil international des musées.