Le secrétariat général du ministère de la Culture a publié début juillet un « Guide juridique et pratique sur la liberté de création », réalisé par son service des affaires juridiques et internationales. Artistes, mais aussi professionnels de la culture et élus locaux sont régulièrement confrontés à cette problématique.

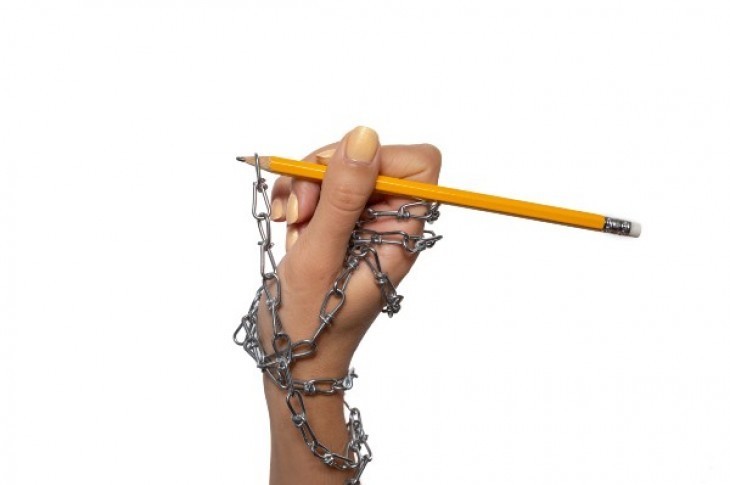

Qu’elle vienne des institutions qui financent la culture, ou des élus locaux qui refusent l’accueil d’un artiste ou de ses oeuvres, ou encore des groupes de pression divers et variés qui réclament aux élus qu’une œuvre soit bannie, la censure a gagné du terrain au cours des dernières années. Rares sont les responsables d’équipements (ou d’événements) culturels, qui n’ont pas déjà eu à affronter de telles situations, plus ou moins médiatisées.

Prise de conscience

La prise en compte de cette question a sensiblement progressé au cours des derniers mois.

Après la loi du 7 juillet 2016 sur la liberté de création, l’architecture et le patrimoine (dite loi « LCAP »), la loi du 21 décembre 2021 relatives aux bibliothèques et au développement de la lecture publique a renforcé le rôle des bibliothécaires dans le choix des ouvrages et des animations culturelles. En novembre 2024, le rapport de la commission « culture » du Sénat sur l’application de la loi LCAP a lancé une alerte sur la montée en puissance de cette problématique. Ce rapport a été suivi du plan du ministère de la Culture « en faveur de la liberté de création artistique », annoncé le 4 décembre 2024. Plan que vient compléter le guide mis en ligne début juillet par la Rue de Valois.

Pas de liberté de création sans liberté de diffusion

D’emblée, les auteurs soulignent la complexité du sujet : ce guide « ne peut pas se substituer à une appréciation au cas par cas de chaque situation rencontrée. » Il ne constitue pas non plus « la seule réponse à apporter face aux difficultés de toute nature auxquelles sont confrontés les acteurs de terrain. »

La première partie du guide présente les principes et fondements de la liberté de création en droits français et européen. « La liberté de création artistique ne se limite pas au droit individuel de l’artiste, elle relève aussi d’une logique collective », rappellent les auteurs, pour signifier qu’il ne peut y avoir de liberté de création sans liberté de diffusion, et sans liberté du public d’accéder aux œuvres de son choix.

Les auteurs rappellent aussi que, pour faire vivre ces libertés, le rôle des pouvoirs publics inclut le soutien financier et...

Lire la suite sur lagazettedescommunes.com