Politique, violences, religion, genre, écologie… En France, 70 % du public du théâtre pense que tous les sujets ont droit de cité sur scène. Sur le terrain, entre frilosité des programmateurs et ingérence des élus, certaines pièces peinent pourtant à exister.

Peut-on parler de tout au théâtre ? On aimerait répondre sans détour par l’affirmative, mais la réalité est bien plus nuancée. Selon une étude sur « Les Français et le théâtre » dévoilée en juin par l’Association pour le soutien du théâtre privé (1), 58 % des Français estiment que tous les sujets ont droit de cité sur scène. Un chiffre qui grimpe à 70 % auprès du public du théâtre. Dans les deux cas une majorité, mais une majorité fragile tant certaines thématiques se révèlent sensibles.

Plus d’un Français sur deux considère ainsi que la religion n’a pas sa place sur scène (44 % des spectateurs du théâtre) et ils sont tout juste la moitié à estimer qu’on peut monter des spectacles sur les thèmes de la guerre, du terrorisme ou des génocides (67 % des spectateurs du théâtre). De même, les violences sous toutes leurs formes (intra/extra familiales, agressions sexuelles, conjugales) et les sujets « politiques » ou « engagés » apparaissent clivants au point que 45 % des Français (respectivement 40 et 36 % des spectateurs du théâtre) n’en veulent pas sur scène.

C’est beaucoup pour des sujets qui ont nourri les tragédies grecques et restent aujourd’hui au cœur de l’actualité. La violence des événements et leur caractère anxiogène peuvent sans doute expliquer pour une part ce rejet et l’aspiration du public à plus de légèreté. C’est d’ailleurs ce que pointe cette étude, en indiquant que la comédie et l’humour figurent en tête des genres que le public aimerait voir davantage au théâtre, loin devant des créations originales ou des pièces classique.

Des thèmes blacklistés

De quoi conforter de nombreux responsables de salles dans leur choix de privilégier une programmation plutôt axée sur le divertissement. Un virage pris au lendemain du Covid. Entre la nécessité de faire revenir les spectateurs et la conviction qu’après cette période éprouvante l’humeur du public serait portée à plus de légèreté, beaucoup ont opté pour une programmation de pur divertissement. Deux phénomènes sont ensuite venus accompagner ce mouvement. Les baisses de subventions alliées à une hausse des coûts (énergie, charges…) ont partout contraint les théâtres à des économies et réduit le nombre de leurs levers de rideau. Avec souvent pour conséquence l’abandon de toute prise de risque et des programmations resserrées autour de « ce qui marche », dans l’espoir de remplir les salles à coup sûr.

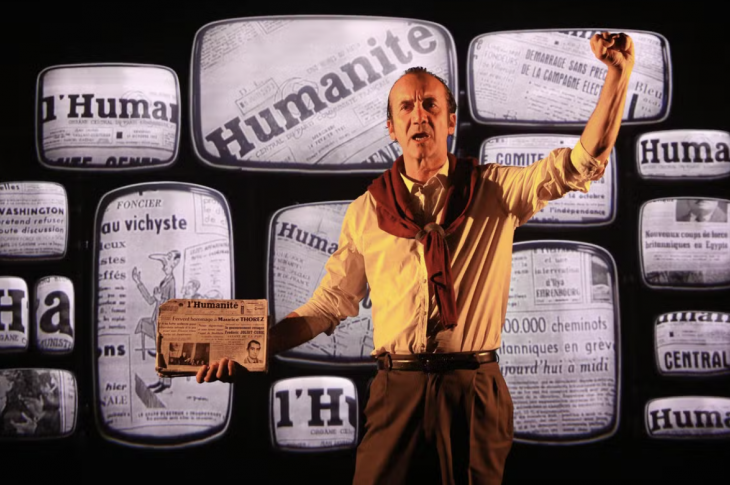

En parallèle, une nouvelle forme d’autocensure s’est développée parmi les responsables des lieux de diffusion du spectacle vivant (théâtres, centres culturels, salles de spectacle…) qui dépendent étroitement des subventions des collectivités et de leurs élus, à qui ils doivent faire accepter leur programmation. Un passage obligé de plus en plus délicat — surtout en période de disette budgétaire — qui pousse certains à blacklister des sujets comme la religion, le genre, l’écologie ou la politique, dont ils présupposent qu’ils pourraient déplaire à des élus redevenus plus interventionnistes que dans le passé. [...]

Lire la suite sur telerama.fr