ENQUÊTE - Entre les mégashows qui bercent le public dans des images, et les reconstitutions où le spectateur plonge dans une autre époque, plus personne n’échappe au virtuel.

Immersif. C’est le mot à la mode. Les spectacles, les shows, les expos… Faut-il désormais se jeter dans la culture comme dans un grand bain ? Il s’agit surtout de guetter l’attrait de nouvelles sensations et émotions. Un peu comme ce vertige que fut l’invention du cinéma, celui de la grande roue des fêtes foraines ou de Space Mountain à Disney.

On veut s’inscrire dans un décor, le modifier, se promener dans un univers imaginaire, comme si on était passé de l’autre côté du miroir. Cela s’appelle « immersif ». À ce titre, comme M. Jourdain disait de la prose sans le savoir, on s’immergeait déjà lorsqu’on dansait dans le grand décor de la galerie des Glaces ou que l’on assistait à une fête des fous, se retrouvant poursuivi par leurs grimaces et leurs grelots - comme François Chaignaud le rejoue aujourd’hui dans les douves du Louvre en lien avec l’exposition « Figures du fou ».

À lire aussi Le boom des expositions immersives : serions-nous lassés des musées?

C’est le progrès du numérique conjugué à l’essor de l’intelligence artificielle qui fait briller l’immersion comme une nouvelle lune. Elle va durer. « Nous sommes encore dans un Moyen Âge complet et, dans dix ans, on sourira des expériences actuelles », pointe Didier Fusillier, patron du Grand Palais RMN, qui avait soutenu les pionniers de l’art numérique en créant le Festival Exit dès le milieu des années 1990 quand il dirigeait la MAC de Créteil. « Nous jouions avec des hologrammes. Ça marchait à moitié. Le boom, ce sont les casques que le visiteur se met sur la tête pour évoluer seul dans un univers virtuel et interagir avec lui, casques remplacés sous peu par des lunettes. L’autre boom, au même moment, c’est le mapping permettant des projections sur des monuments ou des surfaces. »

Depuis, les deux tendances gagnent du terrain. D’un côté, les artistes d’art numérique ont inventé des solos shows. James Turrell, au Superblue de Miami, Random International, au championnat de la NXT d’Amsterdam, Christopher Bauder, au Dark Matter à Berlin, Anthony McCall, à la Tate Modern de Londres, Mika Ninagawa, au Node de Tokyo, où s’épanouissent ses fleurs, ou encore Miguel Chevalier et ses pixels que le visiteur fait danser dans la nouvelle mouture du Grand Palais immersif à Paris… Maints lieux se développent dans le monde pour accueillir le travail de ces artistes et leurs recherches.

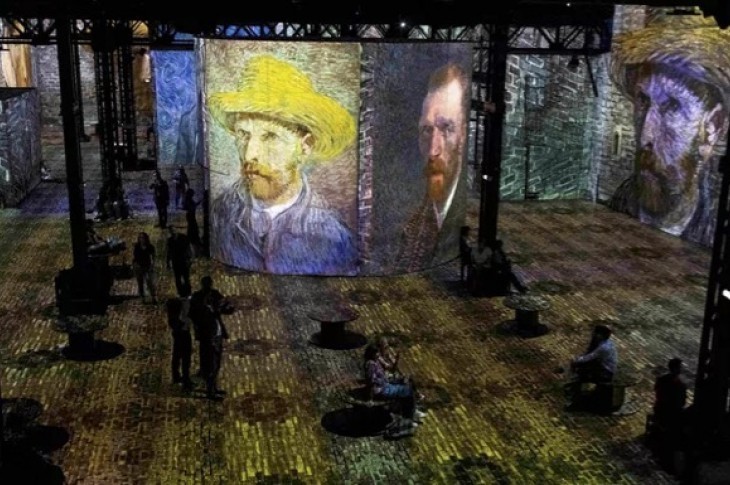

De l’autre côté, les spécialistes du mapping ont créé des mégashows, dont le meilleur exemple reste l’Atelier des Lumières à Paris. Chaque année 1 million de spectateurs confortablement assis, couchés, ou debout dans les dessins de Tintin ou les tableaux de Van Gogh, et bientôt Picasso ou le Douanier Rousseau, se laissent bercer par les images et la musique, dans une suite de chapitres construits sans commentaires, l’aspect pédagogique étant relégué dans de petites galeries latérales.

«L’avenir pour les musées»

« Il faut isoler les espaces pédagogiques des espaces émotionnels, sinon le rationnel se met à fonctionner, et on ne réussit plus à être transporté dans l’œuvre. Sans compter les étrangers qui ne comprennent pas la langue », dit Bruno Monnier, président fondateur du groupe Culture Espaces, qui développe le concept dans le monde entier. « Pour un ensemble de musées qui n’ont pas les moyens de s’offrir des expositions, c’est l’avenir. » Cet homme, formé au cabinet de Jack Lang, ministre de la Culture, où il entre en 1986, avait d’abord pensé aux...

Lire la suite sur lefigaro.fr