Une enquête signée des universitaires Maxime Cervulle et Sarah Lécossais documente la manière dont les industries du cinéma, du théâtre et de l’audiovisuel continuent d’écarter les comédiennes et comédiens racisés, tout au long de leur parcours professionnel.

Dans La Mort de Danton, tourné en 2011, Alice Diop filmait Steve Tientcheu, un homme noir de 25 ans, habitant à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, et étudiant au cours Simon, en plein cœur de Paris. Il décrivait face caméra son incapacité à trouver sa place dans cette école de théâtre – « Je me sens seul, dans mon coin, limite le chat de gouttière de la classe » –, sa frustration de ne pas être autorisé à incarner des rôles de répertoire, ou encore sa colère quand un professeur envisageait un blackface (ou barbouillage) pour une distribution. « On est encore chez Christophe Colomb qui a “découvert” l’Amérique », balayait-il.

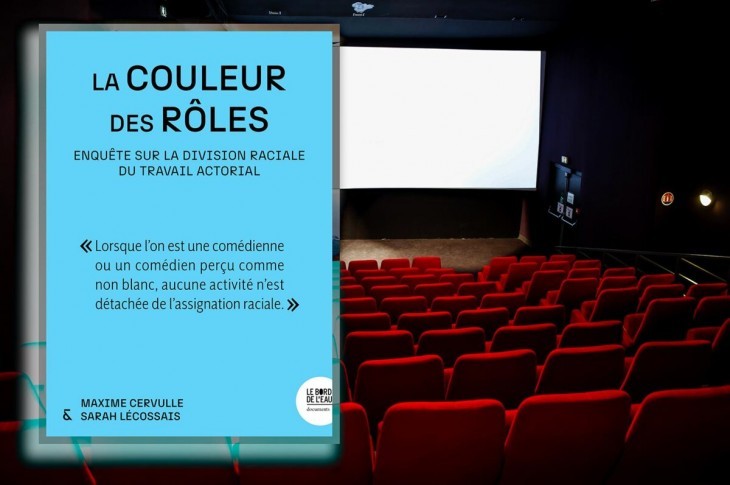

Presque quinze ans plus tard, où en est-on ? « Les comédien·nes que nous avons interrogé·es nous ont raconté des choses très similaires à ce qu’il se dit dans le film d’Alice Diop », constate Maxime Cervulle, joint par Mediapart. Ce sociologue de Paris VIII-Vincennes vient de publier, avec sa collègue Sarah Lécossais (université Sorbonne-Paris Nord), une étude intitulée La Couleur des rôles, qui documente une « division raciale du travail actorial », tout à la fois au théâtre, au cinéma et dans l’audiovisuel (des téléfilms de France Télévisions à Netflix).

Leur enquête ne porte pas sur l’analyse des représentations véhiculées par les œuvres où apparaissent des comédien·nes racisé·es. Elle se penche plutôt, de manière inédite à cette échelle, sur l’expérience vécue par les intéressé·es, à travers une batterie d’entretiens (avec 51 comédien·nes racisé·es, mais aussi 24 responsables de casting et 25 metteurs et metteuses en scène). De cette approche par le ressenti, depuis les « cuisines » de cette industrie, il ressort une réalité incontournable : « Du temps de la formation aux phases de recrutement, des plateaux de tournage aux coulisses de théâtres, leur carrière se trouve sous l’emprise de catégories ethnoraciales dont il est difficile et rare de pouvoir se défaire. »

Comme un symbole : le fond du discours de l’actrice Aïssa Maïga aux César en 2020, qui avait regretté le petit nombre de personnes noires et racisées ce soir-là (« J’ai fait les comptes, je crois qu’on est à peu près douze dans la salle ») et déploré l’étroitesse des imaginaires portés par des comédien·nes noir·es à l’écran, semble presque identique à celui prononcé lors d’une autre cérémonie des César par l’écrivaine Calixthe Beyala et Luc Saint-Éloy, en 2000, soit vingt ans plus tôt. « L’écho de ces mots est vertigineux », observent Maxime Cervulle et Sarah Lécossais.

Ce constat d’un surplace d’une profession rétive à intégrer la diversité peut dérouter. Parce que le cinéma, l’audiovisuel et le théâtre sont des industries à l’image plutôt progressiste, et parce qu’une prise de conscience semblait avoir émergé, au cours des dernières années, sur l’extrême blanchité de ces secteurs. Parce que des poids lourds comme France Télévisions ont rédigé des cahiers des charges sur l’inclusion et la diversité.

Ou encore parce que l’explosion des plateformes en ligne, Netflix en tête, avec des pratiques importées des États-Unis et des postes chargés de la diversité directement rattachés à l’écriture des projets, semblait avoir tout changé. Dans le monde anglo-saxon, ces plateformes multiplient depuis le début des années 2010 des castings désignés sous le nom de colorblind, c’est-à-dire indifférents à la couleur de peau des comédien·nes, à l’instar de la série à succès La Chronique des Bridgerton, où c’est une actrice britannique noire qui incarne une reine censée régner au XIXe siècle à Londres.

Ce que décrivent Maxime Cervulle et Sarah Lécossais est une tout autre réalité, par-delà les effets d’annonce et les analyses hâtives. Les universitaires rappellent d’abord la spécificité du secteur du cinéma en France, où le recours à des « catégories ethnoraciales » est non seulement autorisé par les textes, grâce à une dérogation prévue dans une loi sur l’archivage des données sensibles de 1978, et s’avère encore très fréquent – « banalisé, voire industriel », lors des castings.

Malgré des termes flous et problématiques, au sujet desquels les responsables des castings interrogé·es dans le livre peinent à se justifier précisément, il est toujours question, en particulier pour la recherche de rôles secondaires, de profils « caucasiens » (terme employé comme synonyme de blanc), ou « japonais », ou encore « d’origine africaine ». Une approche qui « rend particulièrement complexe l’identification de discriminations dans le mode de recrutement des comédien·nes ».

« C’est un racisme moins implicite, moins latent, dans le cinéma et l’audiovisuel, que dans d’autres secteurs, résume Maxime Cervulle auprès de Mediapart. Mais le fait pour ces professionnel·les de travailler au quotidien avec des catégories ethnoraciales semble les autoriser à tous les excès. Et comme on s’attendrait à mieux, c’est d’une violence insondable pour celles et ceux qui y sont exposé·es. »

Une double « ségrégation »

Au-delà du casting, Cervulle et Lécossais décrivent l’entre-soi des écoles, le poids du réseau pour décrocher un rôle au théâtre ou encore la difficulté pour une personne racisée d’avoir accès à des rôles de premier plan du répertoire classique au théâtre. Dina, une comédienne, est citée : « Quand j’étais plus jeune comédienne, j’ai fait : “Pourquoi je ne joue pas dans Molière, dans Marivaux ?” Tout ça, je n’y ai jamais eu accès. Voilà, ça n’existe pas. C’est un répertoire qui était totalement interdit. Alors que moi, j’aurais adoré, hein, mais ça ne marche pas. »

La « division raciale du travail actorial » à l’œuvre au cinéma repose sur une « ségrégation verticale » – les personnes racisées sont plus souvent abonnées à des rôles subalternes, sans grande importance dans le récit – mais aussi sur une « ségrégation horizontale », dans laquelle les comédien·nes perçu·es comme non blanc·hes sont plus souvent assigné·es à des récits de type dramatique (plutôt, par exemple, qu’à des comédies romantiques ou à des films de science-fiction).

Du côté de la scène, où la couleur de peau opère tout autant, mais de manière différente, l’auteur et l’autrice reviennent sur les controverses françaises autour d’un « racisme à l’envers » dans le théâtre public subventionné. Par exemple lorsque Luc Bondy confiait en 2015 à Philippe Torreton le rôle titre d’Othello de Shakespeare, lui faisant jouer une personne autrefois réduite en esclavage, ou lorsque Murielle Mayette-Holtz, à la Comédie-Française, choisit en 2007 un comédien blanc pour incarner le rôle d’un Algérien dans son adaptation du Retour au désert de Koltès, autour de la guerre d’Algérie. Quelques années plus tard, la même Murielle Mayette-Holtz n’hésitait pas à dire : « Nous avons Bakary Sangaré à la Comédie-Française, mais il est tellement difficile de l’employer car lorsqu’il rentre en scène, il entre avec toute son histoire. »

« Des quotas plus ou moins implicites »

Le livre apporte surtout de nouveaux éclairages sur la manière dont des dispositifs de soutien à la diversité, a priori bienveillants, qui semblaient « ouvrir le champ des possibles », ont produit des effets pervers. C’est le cas, par exemple, de ce que les universitaires nomment la « compensation narrative » : une manière d’assigner plus fréquemment des...

Lire la suite sur mediapart.fr