Le président des États-Unis vient d’exiger un audit des principaux musées de la prestigieuse Smithsonian Institution à Washington, pour les débarrasser d’une « idéologie woke » qu’il juge trop prégnante. Un nouveau front de la bataille culturelle est ouvert.

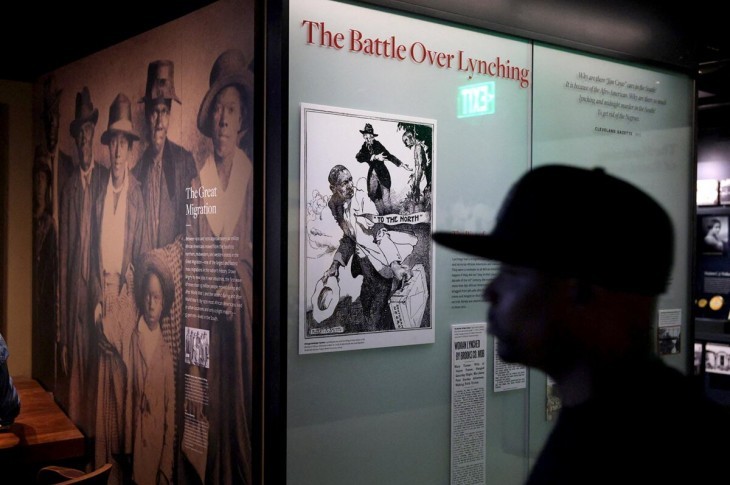

Après les universités, les musées ? Donald Trump a multiplié cet été les signes d’une volonté de reprise en main du principal complexe muséal des États-Unis. Il accuse la Smithsonian Institution d’être trop « woke » et de véhiculer un discours qui éclipse la supposée grandeur du pays.

La Maison-Blanche a lancé le 12 août un processus d’audit de huit musées de la Smithsonian Institution, portant en particulier sur les expositions à venir, afin d’« examiner le ton, le cadrage historique et l’alignement avec les idéaux américains » de l’institution. Donald Trump prend prétexte de la préparation des commémorations, prévues pour 2026, pour le 250e anniversaire de la naissance – par ailleurs contesté – des États-Unis.

Le président des États-Unis a laissé cent vingt jours au personnel de ces musées pour remplacer « un langage source de divisions, ou guidé par une idéologie, par des descriptions constructives, historiquement exactes et sources d’unité ».

Dès le mois de mars dernier, le président républicain avait émis un décret visant à « restaurer la vérité et la raison à l’histoire américaine ». Donald Trump avait alors chargé J. D. Vance, son vice-président, qui siège au conseil d’administration de l’institution, de bloquer toute dépense pour des expositions « qui malmènent les valeurs américaines partagées […] ou défendent des idéologies incompatibles avec les lois et politiques fédérales ».

La Smithsonian Institution est composée de vingt et un musées liés à la culture et à l’histoire des États-Unis, tous gratuits, la plupart installés à Washington, le long du National Mall qui conduit au Capitole, le siège du Congrès. Le Hirshhorn Museum and Sculpture Garden (art contemporain), le musée de l’Air et de l’Espace, ou encore le Musée national d’histoire naturelle en font partie. Il comprend aussi un zoo, des bibliothèques et une dizaine de centres de recherche. Il fut fondé en 1846 par le scientifique James Smithson, à la demande du Congrès.

Délits wokes

Ce réseau de musées, fréquenté par près de 17 millions de personnes en 2024, détient plus de 150 millions d’objets dans ses réserves : des tableaux, des squelettes de dinosaures, en passant par des costumes historiques et des spécimens de fleurs. Ce qui lui vaut parfois le surnom de « grenier de la Nation ». L’an dernier, son budget de fonctionnement s’élevait à près de 1,1 milliard de dollars (950 millions d’euros).

Sur le réseau Truth Social le 19 août, Donald Trump avait encore résumé le fond de sa pensée : « La Smithsonian est HORS DE CONTRÔLE. Tout ce qui y est discuté est à quel point notre pays est horrible, à quel point l’esclavage fut mauvais […]. Rien sur les succès, l’intelligence, l’avenir. »

Cette allusion à la traite négrière fait sans doute référence aux déclarations de Lonnie Bunch, historien de 72 ans à la tête de la Smithsonian Institution depuis 2019, et premier Afro-Américain à occuper ce poste. Bunch a par le passé occupé la direction du Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaines, cet établissement inauguré en 2016 par Barack Obama, et parfois surnommé le « Black Smithsonian ».

"La Smithsonian Institution n’appartient pas au président Trump, elle ne fait même pas partie de la branche exécutive."

Jamelle Bouie dans le « New York Times

Lonnie Bunch a plusieurs fois expliqué que le passé esclavagiste des États-Unis se devait d’être « au cœur » de son institution. Sous sa direction, la Smithsonian a également lancé le chantier de l’ouverture de deux nouveaux musées nationaux, l’un sur les Latino-Américain·es (le National Museum of the American Latino), l’autre sur l’histoire des femmes, le Smithsonian American Women’s History Museum.

Cette offensive contre la Smithsonian Institution « s’inscrit dans la lignée des propos tenus par les idéologues d’extrême droite depuis des décennies », observe auprès de Mediapart l’historien Samuel J. Redman, de l’université du Massachusetts à Amherst et auteur de livres sur l’histoire des musées états-uniens. « Ils considèrent qu’une grande partie de la recherche universitaire dominante est trop bienveillante envers les voix minoritaires, qu’elle aborde trop de moments sombres de la vie et de l’histoire des États-Unis, comme l’esclavage ou le génocide [des peuples autochtones – ndlr], et s’inquiètent de voir des œuvres d’art menacer les vertus américaines », explique-t-il.

Le 21 août, les services de la Maison-Blanche ont publié un argumentaire expliquant pourquoi Trump « a raison au sujet de la Smithsonian ». La place accordée à la traite négrière n’est qu’un élément de désaccord, parmi bien d’autres, dans cet inventaire à la Prévert des délits « wokes » supposés de l’institution.

L’exécutif dénonce tout à la fois la présence d’une déclinaison du drapeau des fiertés intersexe à l’entrée du musée d’histoire américaine, la commande par la National Portrait Gallery d’un film d’animation sur Anthony Fauci, ce scientifique qui a coordonné la réponse des États-Unis face à la pandémie de covid, ou encore la description héroïque du passage de la frontière avec le Mexique par des migrant·es latino-américain·es, dans une peinture de Rigoberto A. González exposée en 2022.

La Maison-Blanche revient aussi sur une infographie qu’avait fait circuler la Smithsonian sur les réseaux sociaux en 2020, au sujet de la...

Lire la suite sur mediapart.fr