Inscrite dans le cahier des charges et des missions des opéras, la commande de créations nouvelles se heurte à d’intenses contraintes financières. Une poignée d’établissements, à Lille, Lyon, Nancy, Bordeaux, l’Opéra-Comique et le Festival d’Aix-en-Provence résistent.

Une biche aux neuf bijoux trahie par l’homme qu’elle a sauvé de la noyade. C’est sur cette trame inspirée des jataka, les récits des multiples vies et incarnations de Bouddha, que la compositrice israélo-américaine Sivan Eldar a signé l’opéra de chambre The Nine Jewelled Deer. D’abord présentée à la Fondation LUMA, à Arles (Bouches-du-Rhône), début juillet, cette coproduction mondiale, mise en scène par Peter Sellars, qui mêle musique électronique et sonorités sud-indiennes, est au programme du Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence, jusqu’au mercredi 16 juillet.

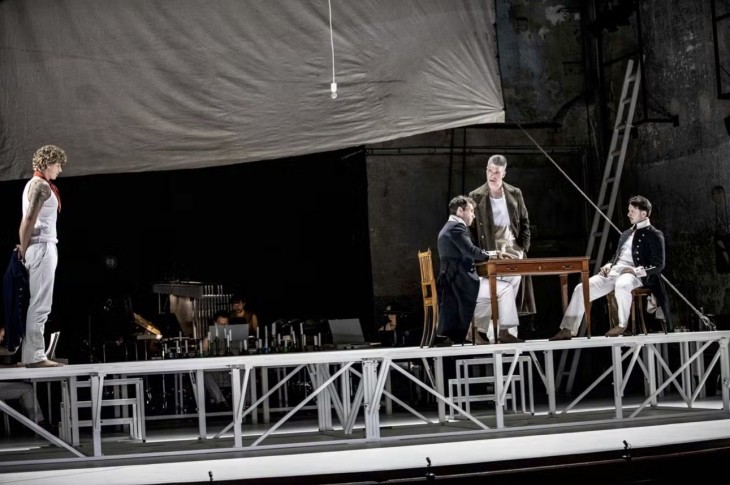

Les commandes d’opéras faites à des compositeurs s’inscrivent dans un temps long. « Le calendrier habituel oscille entre quatre et cinq ans », explique Bernard Foccroulle, ancien directeur d’Aix (2007-2015), nommé en mai conseiller pour l’édition actuelle, après la mort soudaine de Pierre Audi. Aujourd’hui, précise-t-il, les compositeurs ne travaillent plus dans leur coin, mais sont intégrés au processus de création, grâce à différents ateliers de travail menés très tôt avec le librettiste, le metteur en scène, les chanteurs, les solistes… Le Festival d’Aix-en-Provence propose au moins une création par an. Voire deux, comme cette année, avec le splendide opéra de chambre The Story of Billy Budd, Sailor, d’après Billy Budd (1951), de Benjamin Britten, confié à Oliver Leith pour l’adaptation musicale et à Ted Huffman pour la mise en scène.

Les commandes de nouvelles œuvres font partie du cahier des charges et des missions des 30 maisons d’opéra de l’Hexagone. Les créations peuvent devenir des classiques incontournables du répertoire. C’est à l’Opéra-Comique, à Paris, qu’ont ainsi été joués pour la première fois La Damnation de Faust, de Berlioz (1846), Carmen, de Bizet (1875), ou Pelléas et Mélisande, de Debussy (1902). Aujourd’hui, La Monnaie, à Bruxelles, ou le Muziektheater, à Amsterdam, restent incontournables dans la création et, en France, une poignée d’opéras, notamment ceux de Lille, Bordeaux, Nancy-Lorraine, Lyon, l’Opéra-Comique, ainsi que le Festival d’Aix et, dans une moindre mesure, l’Opéra de Paris, poursuivent ce combat et parient sur l’avenir. En réussissant à trouver les fonds nécessaires pour engager ces projets à long terme.

« Négociations musclées »

Les directeurs de maison d’opéra s’accordent à évaluer « le prix d’une commande d’un opéra dans une fourchette comprise entre 40 000 et 200 000 euros, selon la renommée du compositeur ». Il faut ajouter le financement du librettiste, qui varie selon que le livret est inspiré d’une œuvre existante ou qu’il s’agit d’une création originale, pouvant alors atteindre jusqu’à 10 000 euros. « Sans oublier les frais parfois très élevés des éditeurs de musique qui ont gravé la partition », rappelle Claire Roserot de Melin, directrice générale du Capitole, à Toulouse, et présidente des Forces musicales, syndicat qui regroupe 23 opéras en France.

La taille de ces éditeurs s’échelonne entre les majors mondiales, tel Universal, et les maisons familiales, comme Billaudot (où l’on trouve les œuvres de Clara Olivares et Thierry Escaich) ou les éditions Henry Lemoine (qui représentent Philippe Boesmans ou Bruno Mantovani). « Les négociations peuvent être musclées », reconnaît Louis Langrée, directeur de l’Opéra-Comique, puisque la location des partitions peut se compter en dizaines de milliers d’euros. « Au total, les maisons d’opéra doivent investir plusieurs centaines de milliers d’euros pour une création, ce qui varie forcément selon la longueur de l’œuvre et le nombre d’instrumentistes et de chanteurs », explique Sébastien Justine, directeur des Forces musicales.

Les nouvelles créations peuvent aussi bénéficier du soutien financier des commandes d’Etat et du Fonds de création lyrique, mis en place par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Cette manne destinée aux compositeurs et aux librettistes est plus importante si la SACD perçoit des droits plus élevés sur les billets de concert. Ayant plafonné son soutien à 100 000 euros par œuvre, la SACD a enregistré 64 nouveaux opéras en 2024. Elle a recensé 125 compositeurs qui sont intervenus sur un opéra entre 2022 et 2024, tout en versant des droits à 98 d’entre eux.

« Coupes claires dans plusieurs régions »

Les cocommandes et les coproductions, de plus en plus pratiquées, permettent à la fois de diviser les frais et de donner une plus grande visibilité aux nouvelles œuvres qui seront présentées dans plusieurs lieux. « Elles allègent considérablement la pression financière », assure Barbara Eckle, qui a repris la direction artistique et générale de l’Opéra de Lille, début juillet.

Le rapport de la Cour des comptes sur les 29 maisons d’opéra de région, publié le 17 juin, salue d’ailleurs l’extension de ces initiatives, pour faire face à des « moyens réduits pour la création ». M. Justine précise : « L’équilibre fragile de ces structures repose sur des subventions, et certaines maisons ont déjà subi des coupes claires dans plusieurs régions, comme les Pays de la Loire et l’Occitanie. Elles redoutent aussi, pour 2026, des baisses de subventions de l’Etat. » Pour être équilibrées, dit-il, les maisons d’opéra ont parfois déjà dû supprimer une partie de leur programmation ou renoncer à des créations.

Certains projets réussissent à voir le jour uniquement grâce aux largesses des mécènes. Le Festival d’Aix a créé un cercle de donateurs, baptisé « Incises », pour soutenir exclusivement les créations. Richard Brunel, directeur général et artistique de l’Opéra national de Lyon, ne cache pas qu’il n’aurait pas pu financer L’avenir nous le dira – opéra itinérant de Diana Soh, créé en mars pour les 35 jeunes interprètes de la maîtrise de l’Opéra de Lyon et cocommandé avec l’Opéra national de Lorraine – sans le coup de pouce de la...

Lire la suite sur lemonde.fr